原産品判定基準(その2)「関税番号変更基準」とは?

関税番号変更基準(CTCルール)の定義

関税番号変更基準(CTCルール)とは、非原産材料のHSコードとそれから生産される産品のHSコードが異なることとなる加工や組み付け(=生産)が行われれば、その作られた産品を原産性ありと判断する基準です。つまり、使用する備品や材料が原産品ではなく、第三国からの輸入品であったとしても、この関税番号変更基準を充足すれば、その産品は原産資格を認められます。

関税番号変更基準の3つのルール

関税番号変更基準は、変更の度合いに応じて3種類あります。

- HSコードの最初の2桁の変更を求めるもの(CCまたは類変更)

- HSコードの最初の4桁の変更を求めるもの(CTHまたは項変更)

- HSコードの最初の6桁の変更を求めるもの(CTSHまたは号変更)

どれがもっとも変更の度合いが小さいでしょうか?答えは3番のCTSHです。6桁レベルの変更は比較的容易におきますので、証明がしやすいです。一方、CCの2桁レベルの変更は大きく産品の種類が変わることを求めていますので、条件がより厳しいことになります。つまり、CCがもっともきびしく、次にCTH、最後に緩いのはCTSHになります。

チョコレートの事例(日・タイEPAのケース)

日本とタイのEPAにて、チョコレートに適用される関税番号変更基準(CTCルール)を例にみてみます。

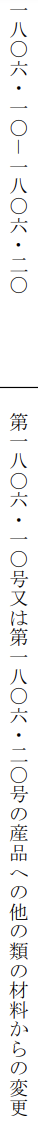

チョコレートのHSコードはHS1806です。原産地規則の品目別規則によると、「他の類の材料からの変更」とありますので「類」の変更が必要になります。つまり上でいくと一番厳しい1番の「HSコードの最初の2桁の変更」が必要になります。

チョコレートの事例(日・マレーシアEPAのケース)

一方、他のEPAではどのようになっているのでしょうか?日本とマレーシアのEPAを見てみます(下図)と、「項の材料からの変更」となっておりますのでCTHとなり、上の2番「HSコードの最初の4桁の変更を求めるもの」になります。ただ、括弧内に記載がありますように、カカオ豆(HSコード:1801)を使ってチョコレートを作った場合は、「項」の変更にはなりますが(HSコード:1801→1806)、その条件として、「東南アジア諸国連合の加盟国である第三国において、収穫され、採取され、または採集される非原産材料であるカカオ豆の重量が、チョコレート全体の重量の50%以上」でないと、日本とマレーシアのEPAでは原産性が認められないので注意が必要です。

このように同じチョコレートというHSコードであっても、EPA毎に関税番号変更基準の内容がことなるだけでなく、括弧書き等で条件が付されていることもありますので、必ず条文を当たる必要があります。

なお、この記事に関するお問い合わせや専門家への無料相談はこちらから!

-

前の記事

原産品判定基準(その1)「加工工程基準」とは? 2019.10.09

-

次の記事

「関税番号変更基準」による原産性はどのように証明すればいいの? 2019.10.11